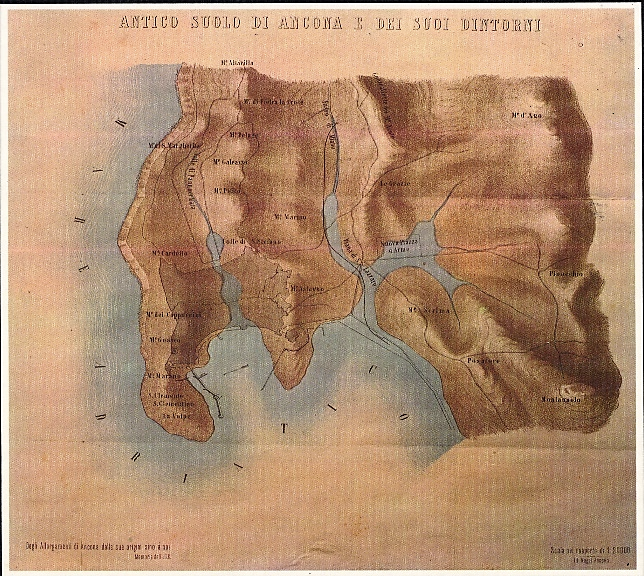

In epoca preistorica il territorio di Ancona era caratterizzato da una

dorsale costiera, formata da marne calcaree, una dorsale collinare parallela,

formata da argilla marnosa, al centro delle quali era una depressione valliva,

chiama anticamente valle della Pennocchiara ove il mare penetrava rendendo il

terreno acquitrinoso con presenza di canneti (l’attuale spina dei corsi).

A sud-ovest, l’insenatura presentava un’altra depressione, anch’essa permeata dalle

acque salmastre (il Piano S. Lazzaro).

La linea della costa ha subito nel tempo un notevole arretramento, dovuto

all’azione eolica e marina, alle infiltrazioni delle acque nonché ai periodici

e talvolta importanti fenomeni tellurici.

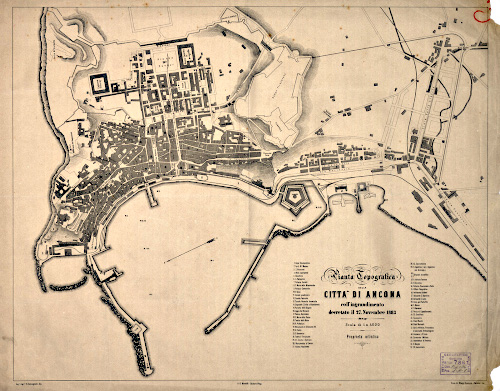

Quello qui mostrato in pianta è solamente un tentativo (molto discusso per

la generosità delle proporzioni) d’immaginare l’Antico suolo di Ancona e dei

suoi dintorni che nel 1884 l'ing. Gustavo Bevilacqua propose.

Età del Bronzo

Le prime tracce di insediamenti stabili relative al passaggio dall’Eneolitico

al Bronzo Antico (2200-1600 a.C.) si trovano sul versante occidentale del colle

Cardeto. Successivamente, nel Bronzo Medio (1600-1300 a.C.) e nel Bronzo finale

(1300-1000 a.C.), la presenza umana, attribuita alla gens protovillanoviana, si

espanse gradualmente anche sul colle dei Cappuccini. In questo periodo

l’antropizzazione era costituita da piccoli villaggi indipendenti l’uno dall’altro.

Un altro villaggio, appartenente alla medesima cultura, sorse contemporaneamente

sul colle del Montagnolo.

Età del Ferro

La colonizzazione della dorsale costiera continuò a svilupparsi nell'Età

del Ferro, quando, non appena apparsi, i Piceni divennero rapidamente dominanti e

si attestarono anche sul colle Guasco. Col tempo si assistette ad un’unione

dei villaggi separati in una struttura più omogenea.

Le particolari caratteristiche orografiche della costa, dominate dall’emergenza

del monte Conero, rendevano l’approdo a Numana e ad Ancona molto agevole e

ciò contribuì allo sviluppo di commerci sviluppati dai mercanti micenei alla

ricerca di metalli e dell’ambra. Ancona divenne un emporio greco, anche se a

quel tempo Numana era più importante in quanto primo approdo per le navi che

risalivano la costa adriatica. Le popolazioni convivevano con un lento processo

di assimilazione reciproca.

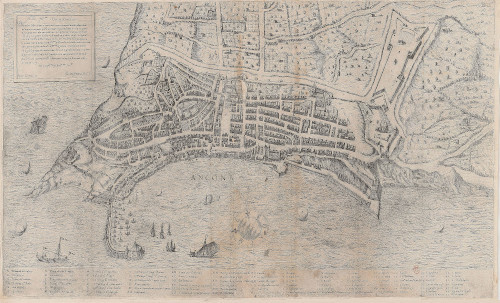

La colonia Greca

Se all’inizio la provenienza dei mercanti greci era dalla madrepatria, nel IV

secolo a. C. si assiste ad una colonizzazione da parte della Magna Grecia il cui

egemone, Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa, estese la sua influenza anche

sull’Adriatico. La fondazione della polis anconitana, viste le fonti storiche,

viene fissata nel 387 a. C. quando un gruppo di esuli provenienti da Siracusa si

trasferirono in loco.

Gli storici locali collocano i primi insediamenti greci a volte sul colle S. Stefano,

altre sul Montagnolo oppure nei pressi del porto. Quanto ai siracusani si parla di

un loro primo stanziamento sul colle Astagno. Tuttavia non sono stati rinvenuti

reperti archeologici che possano comprovare alcuna delle tesi precedenti.

I nuovi arrivati, in ogni caso, assorbirono pacificamente la popolazione autoctona

e strutturarono razionalmente la città. Sul colle Guasco sorse l’acropoli (ove si

ergeva un santuario dedicato ad Artemide) con attorno l’area sacra delimitata da mura;

in una zona intermedia era posizionata l’agorà mentre più in basso, verso il porto,

si trovavano per lo più le abitazioni e le attività artigianali. Di questa struttura

urbanistica, escluso il tempio, pochissimo è rimasto di sicura attribuzione.

Per un approfondimento si rimanda alle cartine tematiche.

Il Municipio Romano

La città ebbe un periodo fiorente durante la fase ellenistica che

gradualmente venne sostituita da quella romana. L’avvento dei Romani

nelle Marche, dopo tentativi di ribellione da parte delle popolazioni

autoctone, portò Ancona a diventare in un primo momento una città ''foederata''

e successivamente, tra il 90 e l’88 a.C., un ''municipium''. Nel porto si istallò

la flotta romana e alla popolazione di origine picena e greca si unì quella

proveniente da Roma. Ancona, pur formalmente romana restò a lungo una città

volta ad oriente di cultura prevalentemente ellenistica, tanto che i cittadini

romani ivi insediati sembrano aver anch’essi assorbito usi e formalità di

ispirazione grecizzante.

Se i Dori avevano imposto la loro urbanistica, i romani espansero e

razionalizzarono l’abitato ampliando le strutture pubbliche. Notevoli i

rimaneggiamenti del tempio, ora dedicato a Venere, l’erezione, in epoca

repubblicana, dell’Anfiteatro e la realizzazione del Foro.

Massima espansione romana

Comprendendo l'importanza strategica e commerciale che aveva la città, l'imperatore

Traiano procedette ad un suo notevole miglioramento, fortificandola e dotandola di un porto

più ampio e funzionale. Per ricordare ciò il Senato e il popolo romano dedicarono

all'imperatore l'Arco di Traiano, ancora oggi uno dei simboli della città, ammirabile

nell'area portuale.

Da questo porto Traiano, secondo interpretazioni non unanimi di una scena della Colonna Traiana,

si sarebbe imbarcato con le sue truppe nel 105 d. C., per intraprendere la seconda guerra

dacica. I Romani consideravano Ancona l'accesso d'Italia da Oriente e quindi la sede naturale

dei commerci con la Dalmazia, l'Egitto e l'Asia.

Secoli bui e medioevo

A seguito dei rivolgimenti causati dalle invasioni barbariche e dalla caduta

dell’Impero Romano d’Occidente nel 476, Ancona visse un periodo buio nel quale

anche i confini della città gradualmente si restrinsero fino a limitarsi quasi

solo al colle Guasco fortificato. Oltre alle distruzioni e alle razzie belliche

il luogo venne trasformato da un pauroso evento sismico avvenuto nel 558 d. C. che

fece franare in mare una parte del colle Guasco, un ragguardevole tratto della

dorsale costiera e che comportò la completa distruzione della città di Numana.

Inoltre, nell’ 848 d. C., la città divenne preda dei pirati Saraceni che la

razziarono e la rasero praticamente al suolo, distruggendo il porto romano.

Tuttavia nel corso degli anni Ancona seppe risollevarsi e a partire alle soglie

del X secolo inizia un cammino verso l'indipendenza, favorito dall'aumento dei commerci.

Alla fine dell'XII secolo Ancona, pur sottomessa alla Chiesa, ebbe un'indipendenza de

facto: il papa Alessandro III (circa 1100-1181) la dichiarò città libera nell'ambito

dello Stato della Chiesa. Memore dei pericoli corsi in precedenza la città venne

cinta da una cortina di mura che consentì di resistere agli assedi dell'imperatore

Lotario II, nel 1137, e di Federico Barbarossa nel 1167 e nel 1173.

Ancona era una città dedita soprattutto al commercio, tramite dei traffici con

l’Oriente e con il Nord Europa. Vessata dalla preponderante concorrenza di Venezia,

seppe trovare una sua propria collocazione, anche attraverso la stretta alleanza

con Ragusa (Dubrovnik) e gli stretti legami con l’Impero d’Oriente.

L'epoca d'oro repubblicana

Quando Papa Eugenio IV confermò la posizione giuridica della città

definita dal suo predecessore dichiarandola ufficialmente repubblica

il 2 settembre 1443, Ancona poteva contare su floridi commerci e ampi

rapporti internazionali che si tradussero in un benessere economico.

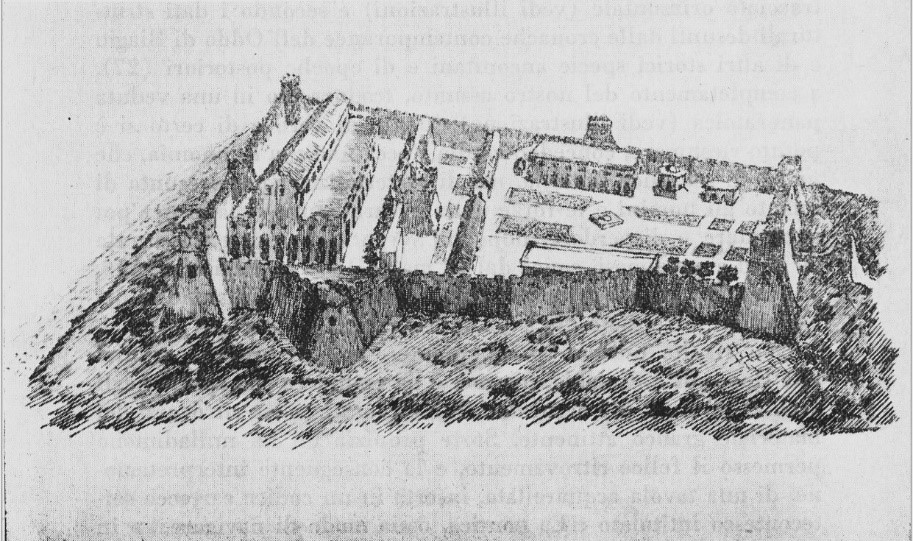

Nel 1329 si poté procedere all’ampliamento delle mura castellane fino

a porta Farina e porta Calamo e da Capodimonte a S. Agostino.

Nel 1348 il Cardinale Albornoz fece costruire sul colle dei Cappuccini

la Rocca di S. Cataldo come residenza estiva del Papa che verrà distrutta

nel 1383 dagli anconitani onde evitare dominazioni, vessazioni e tasse

oppressive da parte di estranei.

Fine dell’autonomia

La libera amministrazione di cui il comune aveva beneficiato giunse

improvvisamente (ignorati gli allarmi da parte degli alleati, come Ascoli)

al termine. All’inizio di questo secolo vennero ulteriormente espanse

le mura urbiche sul crinale scosceso di Capodimonte ma soprattutto il

papa Clemente VI si offrì di fortificare ulteriormente la città erigendo

una nuova rocca. Gli anconitani accettarono questa proposta per proteggersi

da una ventilata minaccia turca (una fola diffusa ad arte) e visto che

le spese erano sostenute dalla Chiesa, senza comprendere che la fortezza

era il controllo papale della città. Nel 1532, col completamento (parziale)

della Fortezza, sulla sommità del colle Astagno, il delegato pontificio

Bernardino Castellari, detto Della Barba, del Monferrato, prese possesso

per conto del papa della città che, con l’insediamento del Cardinale

Benedetto Accolti, aretino, cardinale di Ravenna, perse così la sua autonomia.

Il cardinale aveva letteralmente acquistato Ancona dal papa per un canone

di 20.000 ducati d’oro annui.

Lo Stato della Chiesa

Sotto la stretta amministrazione papale Ancona visse alterne vicende

sociali ed economiche. Nel Seicento le dimensioni della città rimasero

sostanzialmente invariate; nel 1690 si verificò un fortissimo terremoto

che provocò ingenti danni cui seguì un periodo di profonda crisi economica

e demografica.

Solo negli anni 30 del Settecento Ancona poté risollevarsi grazie alla

concessione del porto franco da parte del pontefice Clemente XII

che commissionò importanti lavori di sistemazione del porto e l’edificazione

del grande Lazzaretto affidata all’architetto Luigi Vanvitelli.

Lo Stato Unitario

Un nuovo e consistente sviluppo della città si verificò all’indomani

dell’unificazione italiana. Il governo sabaudo dichiarò Ancona piazzaforte

di prima categoria e ampliò le fortificazioni espandendole dal colle Cardeto

al colle del Pincio, discendendo poi, con la cinta daziaria fino al Piano

San Lazzaro.

Il centro verrà rivoluzionato secondo gli stilemi dell’architettura

post-unitaria, con la creazione del corso principale (oggi corso Garibaldi),

della piazza Cavour, del teatro delle Muse, della stazione ferroviaria e

con numerosi altri interventi urbanistici.

A cavallo tra le due guerre

In questo periodo, mutate le tecniche militari e le necessità difensive,

si aprì per l’abitato la possibilità di dilagare oltre le mura, soprattutto

nella parte est della vallata centrale, quella che era chiamata la valle

degli Orti.

Siamo già nella fase più moderna dell’espansione edilizia che, dopo un

drammatico arresto causato dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale,

riprese con maggior e inarrestato vigore sino alla situazione attuale

(visibile nello sfondo grigio sottostante a tutte le piante, come base

di riferimento).